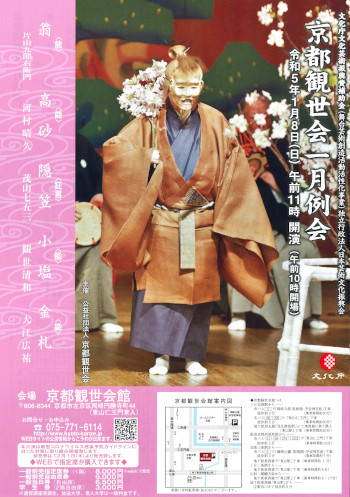

京都観世会1月例会

Monthly Performances (January)

公演日時:2023/01/08(日・SUN) 11:00~

主催:京都観世会

主催:京都観世会

演目:

(能) 翁 片山九郎右衛門

(能) 高 砂 河村 晴久

(狂言)隠 笠 茂山七五三

(能) 小 塩 観世 清和

(能) 金 札 大江 広祐

(能) 翁 片山九郎右衛門

(能) 高 砂 河村 晴久

(狂言)隠 笠 茂山七五三

(能) 小 塩 観世 清和

(能) 金 札 大江 広祐

入場料: ■ 完売いたしました ■

一般前売指定席券※WEB ¥8,000

一般前売自由席券 ¥6,000

一般当日券 (自由席) ¥6,500

学生券 (2階自由席のみ) ¥3,000

特別会員年間会費(会員券10枚) ¥75,000

普通会員年間会費(会員券10枚) ¥43,000

6回会員年間会費(会員券6枚) ¥30,000

一般前売指定席券※WEB ¥8,000

一般前売自由席券 ¥6,000

一般当日券 (自由席) ¥6,500

学生券 (2階自由席のみ) ¥3,000

※通信講座受講生、放送大学、老人大学は一般料金です。

・・・・・・・・・例会会員入場券の年間会費・・・・・・・・・・

普通会員様と6回会員様は、会員券1枚につき2,000円の追加料金で

WEBにて事前指定が可能です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別会員年間会費(会員券10枚) ¥75,000

普通会員年間会費(会員券10枚) ¥43,000

6回会員年間会費(会員券6枚) ¥30,000

演目解説

翁大夫は正先に出て深々と一礼し、笛座前に座し、面箱が前に置かれると「とうとうたらり……」と謡い出す。露払役の千歳が颯爽とした「千歳ノ舞」を舞う間に白式尉の面を着けた翁大夫は「坐して居たれども」と謡い、大小前に立って「天拝」「地拝」をし、祝祷の謡の後に荘重な「翁ノ舞」を舞い始める。三節の各終りに「天・地・人」の足拍子を踏み、舞台を一巡すると再び「萬歳楽」と天拝して舞い納める。面を外して面箱に置き、一礼して大夫は千歳と共に幕入りする。 〈翁ガエリ〉

続いて狂言方の三番三が走り出て、まず直面で力強い「揉ノ段」を舞う。その後、後見座で黒式尉の面を着けると、面箱持との問答を経て鈴を受け取り、「鈴ノ段」になる。呪術的な舞は最高潮に達したところで終止符が打たれ、舞台は元の張り詰めた静寂に包まれる。面を外した三番三と面箱持、後見、脇鼓が退場し、地謡が後座から地謡座へ移動し、次の脇能が始まる。

〈中入〉

友成が住吉に着くと、和歌の神・住吉明神が現れて泰平の御代を祝福するのだった。

男は人々と花の陰に仮寝する。やがて夢の中に業平が「月やあらね春や昔のはるならぬ、わが身一つはもとの身にして」と歌いながら昔の姿で現れ、昔を思い、数多くの和歌を引用しながら恋の遍歴を回想し、舞を舞い、夢うつつのうちに姿は消え失せるのであった。

観阿弥作曲の「伏見」の詞章を引いて作られた曲で、元は前段があり、金札が降り下る場面も描かれていたが、観世流では「岩船」と同じく後段だけにし、祝言の専用曲となった。

出演者紹介

CAST

片山九郎右衛門

Katayama Kurouemon

日本能楽会会員

河村 晴久

Kawamura Haruhisa

日本能楽会会員

茂山七五三

Shigeyama Shime

日本能楽会会員

観世 清和

Kanze Kiyokazu

日本能楽会会員

大江 広祐

Oe Kousuke