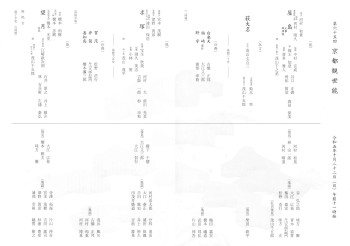

第65回 京都観世能

主催:京都観世会

(能) 屋 島 河村 晴久

大事

那須語

(狂言)萩大名 茂山七五三

(能) 求 塚 浦田 保浩

(能) 望 月 橋本 光史

古式

S席(1階正面指定席) ¥12,000

A席(1階脇正面中正面指定)¥10,000

B席(一般2階自由席) ¥6,000

学生(2階自由席のみ) ¥3,500

WEB予約・購入はこちら

演目解説

春、都の僧が、初めて四国に行脚に下り、讃岐(現香川県)の屋島に着く。日も暮れたので、塩屋に泊まるべく主を待っていると、漁を終えた老人が若い男を伴い帰ってくる。尉は塩屋の見苦しさゆえに宿を断るが、僧が都の人と知り、塩屋に招き入れる。そして「我等も元は」と都を懐かしみ、涙を流す。僧は尉に、屋島での源平の合戦の物語を所望する。尉はこれに応え、義経の勇姿、三保谷四郎<みほのやのしろう>と悪七兵衛景清<あくしちびょうえかげきよ>の錣引<しころび>き、義経の身代わりに矢面に駆け塞がって平教経に射通された佐藤継信の最期、教経の寵童菊王丸の最期などを語る。あまりの詳しさに僧が不審すると、尉は、やがて来る修羅の時に我が名を名乗ろうと言い、義経と仄めかして消える。―中入―

本当の塩屋の主が帰ってくる。僧は先刻の次第を教える。主は那須与一<なすのよいち>の扇の的の物語を僧に聞かせる。

夜更け、僧の夢枕に義経が甲冑を帯して昔日の勇姿を顕し、修羅道の苦患<くげん>を見せる。そして弓流の有様を仕方語りに見せ、また教経との闘い、源平の合戦を再現し、朝嵐と共に消えてゆく。

世阿弥作と考えられる修羅能の名作である。『通盛』(井阿弥作ながら世阿弥がほぼ改作)『頼政』『実盛』『清経』『忠度』『敦盛』などを書いた世阿弥は、修羅能というジャンルを確立したとも言える。修羅道に落ちた武将たちの幽霊は、僧に弔いを頼み、魂の救いを求め、時には成仏を喜ぶ。しかし『屋島』一曲は、一度も弔いを頼まず、成仏もしない。これは義経という人物が、戦のために生を与えられ、平家を滅ぼした後は、頼朝の政権にとって危険な存在となり、衣川で討たれる悲劇の英雄である史実とも重なる。死後も永遠に戦い続けなければならない義経の悲劇的宿命に、日本人は惹かれ続けるのかもしれない。

「大事」の小書は、「弓流」と「素働<しらはたらき>」を合わせたもので、義経が弓を取り落とし、馬を泳がせて敵船近くに迫り、命を懸けて弓を取り返した場面を詳しく見せる。また常は錣引を語るアイ狂言も、扇の的の物語に変わる。

西国方の僧が都へ上る途路、摂津(現兵庫県南部)の生田の里に着く。頃は早春、女たちが菜摘歌を歌いながらやってくる。僧は菜摘の女に、生田の森、生田川などを教えられ、求塚の在処を尋ねると、それには答えず、時を惜しんで若菜を摘む。やがて一人の女が残り、僧を求塚に案内する。そしてその謂れを語る。 ――昔、菟名日少女<うないおとめ>という女に、小竹田男子<ささだおのこ>、血沼丈夫<ちぬのますらお>という二人の男が求婚し、同じ日の同じ時、同じ思いの文を渡す。どちらにも靡<なび>くことのできない少女。男たちは様々に争い、生田川の鴛鴦<おしどり>を射止めた者が少女を得ることになる。しかし二人の矢先は諸共に一つの翼に当たる。少女は、男たちが争うのも自分が生きているゆえと思い定め、生田川に身を投げる。男たちは女の死を悲しみ、刺し違えて一命を絶つ。―― その少女こそ自分であり、苦しみを済<たす>け給えと僧に頼み、女は塚に消える。―中入―

所の人から更に詳しく物語を聞いた僧が弔うと、塚の中から、地獄の責めに苦しむ少女の亡霊が凄惨な姿で現れる。僧の弔いを受け、暫しの安息を得るが、また二人の男の亡心に「来たれ来たれ」と責め立てられ、八大地獄の苦患を現したのち、暗闇の中、塚に帰ってゆく。

世阿弥の『五音』に「亡父曲」とあるので、観阿弥作曲かと言われるが、構成や内容から、世阿弥の作かとも思われる。塚物と言われる系譜にあり、舞の要素を一切入れない、骨の強い作品性から見ても、物真似を得意とした大和申楽<やまとさるがく>の流れと捉えられよう。

春を待ちわび、雪間を分けて若菜を摘む少女たちの場面には、光が満ち、風の寒さが清らかさを支える。それゆえに、求塚の謂れを語る場面からの凄絶さが際立つ。前段の塚は、後段では火宅となり、苦患の象徴となる。火宅しか在り処が無く、自ら火宅へ帰ってゆく少女の魂は、人間の存在苦そのものを表しているかのようである。

信濃国(現長野県)の小澤刑部友房<こざわのぎょうぶともふさ>は、近江国(現滋賀県)守山宿の甲屋<かぶとや>の亭主に身をやつし、往来の人を泊めている。そこへ信濃国よりの母子の旅人が着く。友房はすぐに、主君の北の方<きたのかた>(妻)と子息花若<はなわか>と気付き、友房と名乗って主従の再会を喜ぶ。主君安田荘司友治<やすだのしょうじともはる>は、同国の望月秋長<もちづきのあきなが>に討たれ、友房は主君の仇を討つために身をやつし、妻と子は頼れる身内もなく、身の危険を避けるべく旅を続けていたのである。

一方、望月秋長は都での訴訟を終え、信濃へ下る初宿に、守山のしかも甲屋に泊ることとなる。これこそ天の与え給ふ奇跡。友房は、今夜のうちに仇討ちを成し遂げられるよう、計略を思案する。即ち北の方は近頃流行りの盲御前になりすまして謡を謡い、花若は八撥<やつばち>(羯鼓)を打ち、友房は獅子舞を舞い、望月には酒を勧め、酔い伏したところで討ち取ろうというのである。北の方は杖にすがり、花若に手を引かれ、友房と共に望月の屋敷に入る。そして曽我兄弟の仇討の謡を謡う。しかし「敵を討たせ給へや」との謡の言葉に、花若は思わず「いざ討たう!」と叫ぶ。身構える望月、制止する友房。八撥を打とうと言ったのだ、との友房の方便に、場は鎮まる。友房が獅子頭を被(かず)く間に花若は八撥を打ち、いよいよ獅子舞となる。望月は酔っている。今こそと花若と友房は望月を引きすえ、終に本望を遂げるのである。

作者は特定できないが、世阿弥や禅竹が志向した幽曲(幽玄なる音曲)や夢幻能とは別の、劇的な展開を重視した劇能である。このようなレパートリーが生み出されたことで、能は近世以降の諸芸能に大きな影響を及ぼすこととなり、近代から現代まで生き続ける演劇となり得たのかもしれない。

「古式」では、常は大口に着替えて舞う獅子舞を、裾捌きの難しい素袍の長袴のままで舞い、獅子頭も特殊なものを戴く。羯鼓の前と望月を打つ場面に、常にはない謡が入り、殊に仇討ちの場はリアルな演出になる。

(河村晴道)

出演者紹介

CAST

河村 晴久

Kawamura Haruhisa

日本能楽会会員

茂山七五三

Shigeyama Shime

日本能楽会会員

浦田 保浩

Urata Yasuhiro

日本能楽会会員

橋本 光史

Hashimoto Koji

日本能楽会会員